01 文章信息

02 介绍

开放海域具有较强的物理自净能力和丰富的非化石能源资源,如风能、潮汐能、太阳能等。因此,国际社会预计近岸水产养殖将向近海过渡,以帮助增加产量、缓解富营养化和减少温室气体排放。自1961年以来,全球水产食品消费量以年均3.0%的速度增长,超过同期世界人口年增长率(1.6%)和所有陆生动物肉类总产量的总和(2.8%)。水生动物比养殖的陆生动物更有效地利用饲料,因此,随着全球人口预计到2050年将达到97亿,增加养殖水产食品,特别是海水养殖产品的消费可能会减少饲料作物的土地需求。水产养殖在创造健康、多样化、赋权和环境可持续的粮食系统方面具有巨大潜力,预计到2050年产量将翻一番。随着世界面临人口增长、资源限制、水体富营养化和气候变化等紧迫挑战,国际社会期望水产养殖能够实现帮助增加粮食生产、缓解富营养化和减少温室气体排放的目标。在这种情况下,深海水产养殖(DOA)具有发展空间广阔、物理自净能力强、可获得风能、潮汐能、太阳能等非化石能源、减少人为污染源等优势。

迄今为止,中国已建成40多套深海水产养殖基础设施,包括各种类型的围栏、网箱和封闭围护系统。尽管深海水产养殖在解决中国粮食安全和水产养殖可持续性方面具有巨大潜力,但其目前的发展轨迹难以实现这些目标,主要是通过专注于高价值物种或产品来实现盈利。为了实现深海水产养殖的潜力,创新的生产系统必须解决三个关键矛盾:企业盈利能力与产品可负担性,清洁能源产品与碳密集型产品,自动化操作与沿海养鱼户的再就业。要解决这些矛盾,就需要发展一个大型的防台风近海围场,将海水养殖与风力养殖、食品加工和旅 游业等其他产业结合起来。这种方法将促进该行业盈利能力、环境影响和就业机会之间的可持续平衡。

03 深远海养殖在中国的实践

中国是主要的水产食品生产国,到2020年,中国的水产养殖食品产量占全球的57.5%。然而,中国是全球最缺水的13个国家之一。此外,中国面临耕地资源短缺,人均耕地面积不到全球平均水平的40%,水资源和耕地资源的匮乏限制了中国内陆水产养殖的进一步发展。在这种情况下,中国人对海水养殖寄予厚望,以满足对食品和蛋白质日益增长的需求,特别是对深远海养殖的需求。

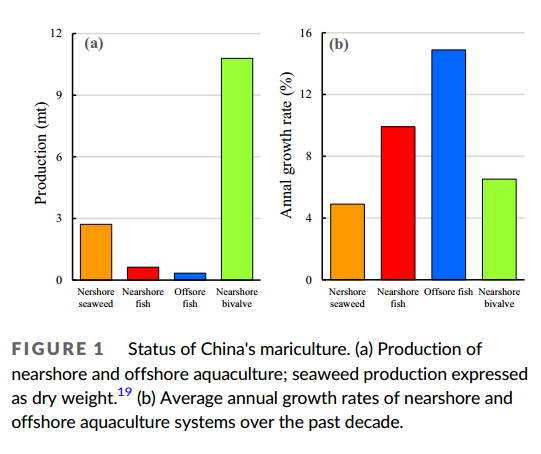

图1 中国海水养殖现状。(a)近岸和近海水产养殖生产;海藻产量以干重表示(b)过去十年来近岸和近海水产养殖系统的平均年增长率。

近岸双壳类和海藻养殖仍然是中国海水养殖的主要组成部分(图1a),但由于近岸水域的承载能力有限以及与其他海洋相关产业的竞争,它们的增长速度在过去十年中大幅放缓(图1b)中国近岸水产养殖面积约占10m等深线内总海域面积的40%,接近承载能力阈值。相比之下,同期近海养鱼业的年增长率为14.9%(图1b),这导致了中国海水养殖从近岸向近海地区转移的总体趋势。

上世纪80年代,瑞典和前苏联开始开发用于公海养鱼的钢架基础设施。随后,美国为近海养鱼发展了几个深海水产养殖基础设施。虽然2200年前中国就有了原始的养鱼网箱,但常见的现代网箱是在1973年从日本传入中国的。直到2017年,中国才建造了第一艘深海水产养殖基础设施,一艘排水量为3500吨的水产养殖船。目前,挪威和中国在海水产养殖方面处于领先地位,表1是近5年在中国建设的深海水产养殖基础设施共40多套。

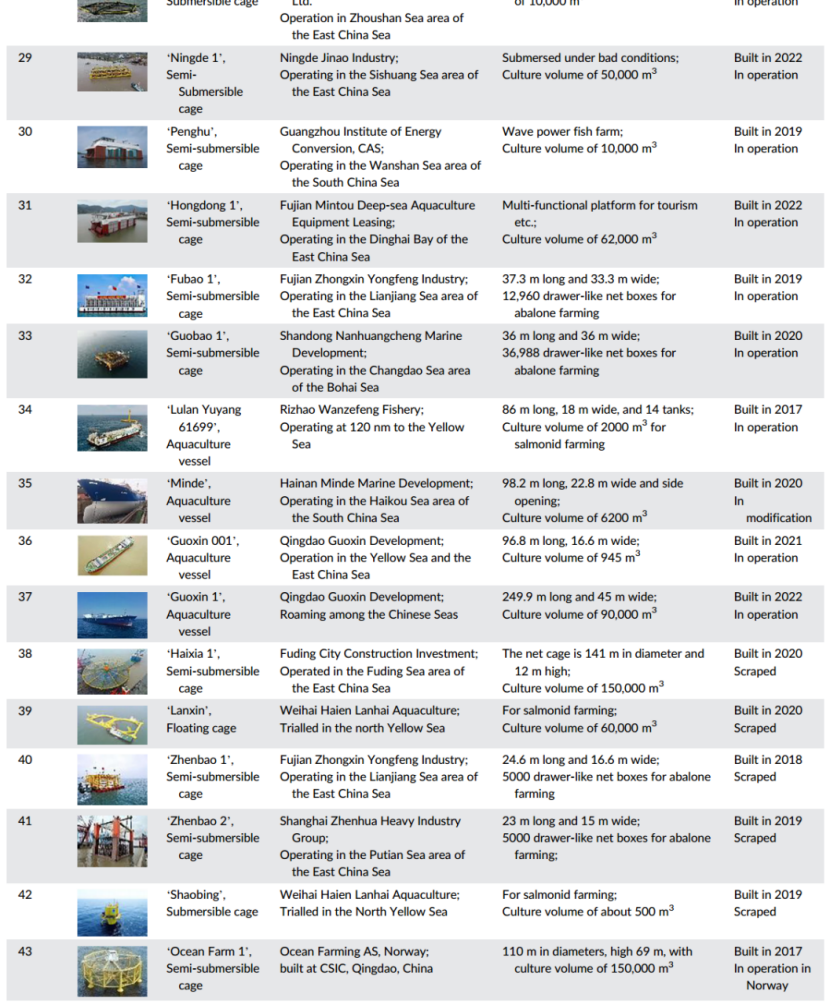

表1 中国建设深海水产养殖基础设施建设。

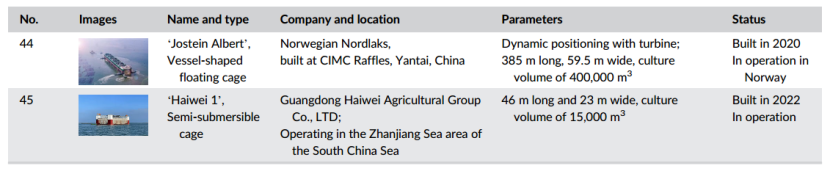

由于深海水产养殖基础设施类型的多样性,对其进行分类具有挑战性。如果根据它们与海底的关系,深海水产养殖基础设施可分为栏和笼;如果根据透水性,它们可以分为封闭的容器和围栏或笼子;如果根据它们在水层中的状态,它们可以分为漂浮式、潜水式和半潜水式笼。在本综述中,深海水产养殖基础设施的类型被分为六类:海上围栏、稳定笼、浮动笼、潜水笼、半潜式笼和封闭容器(表2)。

表2 深海水产养殖基础设施的类型和特点

04 需要解决的挑战

自1971年“棕熊”号在美国曼彻斯特的普吉特海湾被改装成一艘漂浮的鳕鱼孵化船(Oncorhynchus kisutch)以来,以及在20世纪80年代开发了一些能够在高海况下养殖鱼类的钢结构深远海养殖基础设施,世界范围内的深远海养殖已经经历了50多年的历史。尽管深远海养殖具有广阔的扩展空间、巨大的承载能力、减少与其他海洋使用者的冲突、较少接触人类污染源和较少寄生虫病等优点,但其发展并未达到过去的预期,中国和挪威除外。挪威人希望减少峡湾的营养物污染和鲑鱼的海虱侵扰,而中国人的目标是减少近岸地区的营养物污染,确保粮食安全。“蓝色粮仓”计划已经提出,以加快中国的深远海养殖。

除了技术上的困难外,深远海养殖的缺点还包括投资强度大、风险大、产权不清、缺乏相应的法律保护西方公众也担心其潜在的环境影响和生态风险。深远海养殖一项专家评价表明,近海水产养殖的优点和缺点都非常突出中国目前的深远海养殖可持续性不高,因为它解决的问题很少,如粮食安全,就业,二氧化碳排放,尽管它可以显著提高养殖鱼类的质量,节约耕地,减少淡水消耗以下部分将重点讨论粮食安全、就业和二氧化碳排放问题。

为了确保深远海养殖实现“蓝色粮仓”计划的目标,即合法、可持续地生产充足、稳定、安全的水产品,除了监管障碍外,中国的深远海养殖发展还必须解决几个关键挑战。特别是,必须有效处理三对矛盾:在企业盈利能力与产品负担能力之间取得平衡,处理好能源使用与碳排放之间的关系,协调自动化操作与沿海养鱼户的再就业。

05 深海水产养殖生产系统的创新

在全球北方,深远海养殖被视为水产养殖可持续性的解决方案,而在中国,深远海养殖预计将同时解决粮食安全和水产养殖可持续性问题。中国近岸水产养殖已接近其承载能力门槛,但中国仍有广阔的近海区域可供深远海养殖开发。因此,提出了“蓝色粮仓”计划,以加速近海水产养殖,特别是深海水产养殖。

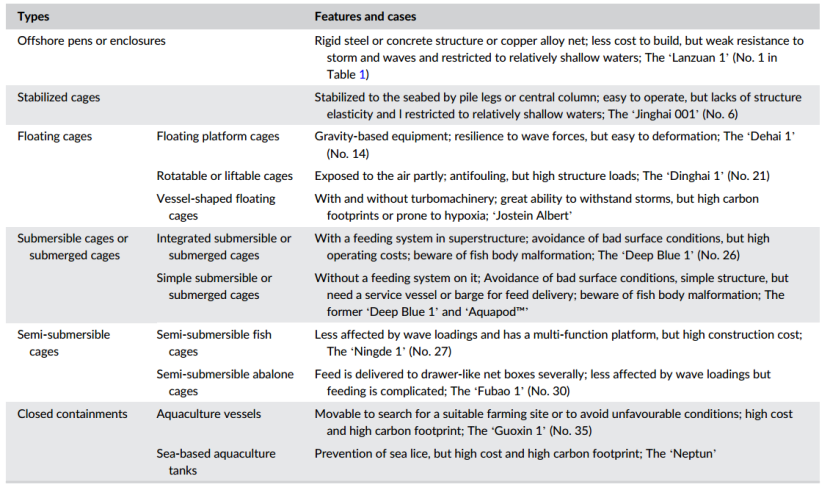

在众多船舶和海洋工程装备制造企业的积极参与和政府的巨额补贴下,中国已经建造了40多台深远海养殖设备。然而,目前中国的大部分深远海养殖基本上都是以高价格、高碳密集型产品和就业机会减少为特征(图2)。目前的深远海养殖模式只解决了参与企业的关注,而没有解决政府和公众更广泛的关注,包括可持续生产足够、负担得起和安全的水产品。在中国发展深远海养殖必须同时考虑市场对优质水产品的需求和公众的食品篮子。为了满足后一种需求,必须创新新的深远海养殖类型。

图2 不同类型深海水产养殖模式的经济、社会和生态特征

如上所述,这三对矛盾可以通过大规模一体化深海水产养殖系统的创新来解决或平衡,例如巨型一体化海水养殖场(图2)。这样的系统不仅可以生产出丰富、价格合理、低碳排放的水产品,还可以保证企业的盈利能力。

当前深海水产养殖之所以具有高价格、高碳排放、低就业三大特征,最重要的原因之一是采用了工业单一模式。综合水产养殖是提高深海水产养殖经济、社会和生态效益的最有效途径,它将水生物种的养殖与其他活动或生态养殖结合在一起。多营养综合水产养殖是综合水产养殖的一个典型例子,即把鳍鱼等被喂养物种与无机萃取物种相结合。该方法可以提高饲料转化效率,减少养分污染,使产品多样化,减少二氧化碳排放。只有大规模DOA的发展,才能将风电场与深海水产养殖进行实质性的整合,生产出低碳甚至负碳排放的产品。随着深海水产养殖和综合养殖规模的扩大,再就业问题也可以得到有效解决(图2)。

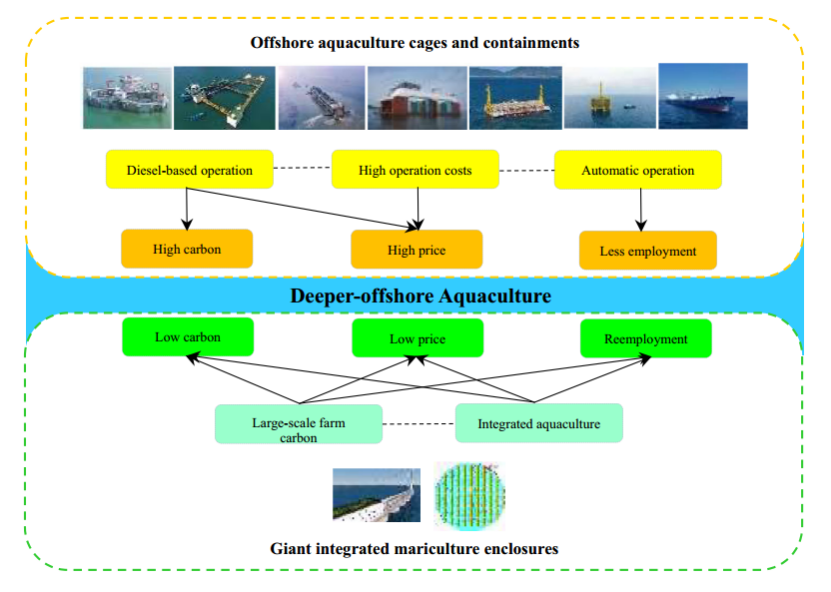

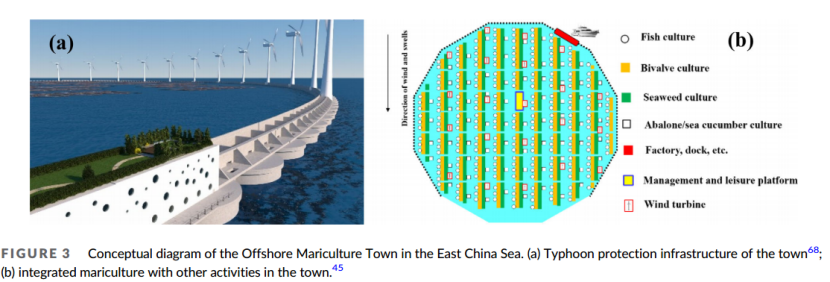

图3 东海近海海水养殖小镇概念图。(a)市镇的防台风基础设施68;(b)将海水养殖与镇上的其他活动结合起来。

中国交通建设有限公司和中国海洋大学的专家提出了一种创新的深海水产养殖系统,称为东海近海海水养殖小镇。该镇是一个巨大的综合海水养殖场,周围环绕着一个圆形的防台风结构(图3a),海水养殖与其他工业活动相结合,如风力涡轮机、食品加工和旅游业(图3b)。由于小镇规模巨大,不仅可以高效生产出大量安全实惠的普通百姓水产品,还可以通过将海水养殖与其他养殖相结合,雇佣更多的工人,使其经济效益成倍增长,例如风力农业、食品加工、物流和旅游业等行业。

中国大规模内陆水产养殖的主要成功经验是养殖低营养水平的鱼类。因此,除了采用规模化养殖模式和综合多营养养殖方式外,选择和驯化适合深海水产养殖的低营养水平鱼类也是一项重要任务。虽然建设海洋养殖小镇需要大量投资,启动起来可能具有挑战性,但它是实现环境、经济和民生三赢的最有效的深海水产模式之一。此外,它可以帮助解决同时增加产量、减少养分排放和减少水产养殖系统温室气体排放的三难困境。

06 政策建议

深海水产养殖的健康发展包括环境、经济和社会等方面,需要政府、企业、学者和其他利益相关者的积极参与。政府应制定和实施详细的、有针对性的发展计划,以实现“蓝色粮仓”计划的目标。我们建议采取以下初步措施:

1. 加强不同深海水产养殖类型的比较研究,制定国家深海水产养殖可持续发展规划;

2. 将近海养殖小镇防台风基础设施建设纳入国家重大农业基础设施和新农村建设规划(中国改善农村民生、推进乡村振兴的农村建设行动计划),引导近岸养殖向近海养殖转型;

3. 出台鼓励海水养殖、食品加工、冷链物流、风力养殖、旅游等多产业融合发展的政策,建立新的深海水产养殖模式,实现环境保护、经济发展、民生改善三赢;

4. 实施多部门协调管理政策,促进专属经济区区域经济发展健康有序发展;

5. 支持养殖鱼类驯化繁育、深海水产养殖承载能力、鱼类智能技术等相关研究;

6.育种、饲料创新和疾病预防的进一步发展将为深海水产养殖的健康发展奠定坚实的基础。

来源:水产设施养殖与装备工程研究中心